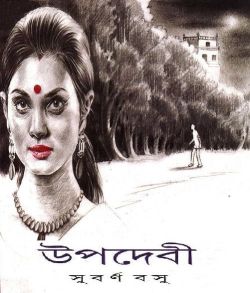

সে আজ প্রায় বছর কুড়ি আগেকার কথা। তবু মনে করলে এখনও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কুড়ি বছর দীর্ঘ সময়। তবু আজও চোখ বন্ধ করলেই সেই দিনটা ঠিক সেই রকম স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে। নাহ শুরু থেকেই শুরু করা যাক বরং…

সদ্য কলেজ পাশ করে রেলের চাকরীতে ঢুকেছি, তখন আমার বয়েস বাইশ বছর। অফিসে মাথার উপরে ছিলেন অবাঙালি জেনারেল ম্যানেজার সুদৰ্শন তেওয়ারি। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েস। স্নেহপরায়ণ, অমায়িক কিন্তু কড়া ধাতের মানুষ। মুখে সবসময় পান জর্দা টোপলা হয়ে আছে। আমরা তাঁকে খুবই সমীহ করতাম।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কাজে ঢোকার পর আমাকে আমাকে কিছু ফাইল দেওয়া হয়, ফাইলগুলো মন দিয়ে পড়ে কাজের ধরনধারণ বোঝার জন্য। সেগুলোর মধ্যে একটা ফাইলে আমি হিসেবের একটা ভয়ানক গরমিল বের করে ফেলি। সেটা তেওয়ারিসাহেবকে দেখানোর ফলে আমি ওঁর নেকনজরে পড়ে যাই। সেই কারণেই যখন হাজারিবাগ, কোডাৰ্মা, গিরিডির রেললাইনের একটা প্রজেক্টে কলকাতা থেকে ইঞ্জিনিয়ার চাওয়া হল, তখন তেওয়ারি আমাকেই রেকমেন্ড করলেন।

আমারও আপত্তি করার কিছু ছিল না। শীত আসছে। বাড়ি ফিরে গোছগাছ শুরু করে দিলাম। তখন সবে পুজো কেটেছে।

বাংলায় অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি। সর মোটামুটি ঠিকই চলছিল, তখনই এল সমস্যার মৃদু পূৰ্বাভাস।

হাজারিবাগ রওনা হওয়ার তিনচারদিন বাকি। খবর পেলাম বেনারস থেকে মায়ের গুরুদেব এসেছেন। কাছেই মায়ের এক গুরুভগ্নির বাড়িতে রাসপূর্ণিমায় রাধাবিনোদের যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠা হবে। সেই পুজোটা উনি করবেন। পুজোর দিন সন্ধেবেলা আমি আর মা দেখা করতে গিয়েছিলাম। সত্তরের উপর বয়েস। টকটকে ফরসা। সাদা দাড়িগোঁফ। গেরুয়া পারেন। কপালে চন্দন আর সিঁদুরের তিলক। চোখদুটো খুব শান্ত। মুখে মৃদু হাসি। আমি প্ৰণাম করতেই আমার মাথায় হাত ছোঁয়ালেন।

চাকরির কাজে হাজারিবাগ যাচ্ছি, মা জানাল।

গুরুদেবের হাসিটা যেন একটু নিভে এল, বললেন, “গ্রহবৈগুণ্য আছে… তেইশ পেরিয়ে গিয়েছে?”

জানালাম, আমার তখন বাইশ ।

গুরুদেব সেই শান্ত দৃষ্টিতে বললেন, “বেশ। চোখ-কান খোলা রাখবি। আর ভয় পাবি না।”

মায়ের মুখ শুকিয়ে আমসি। আমতাআমতা করে বললেন, “‘বাবা, কোনও তাবিজ-কবচ…”

মুচকি হেসে দু’দিকে মাথা নাড়িয়ে গুরুদেব বললেন, “সমস্যা যে দেয়, সমস্যা থেকে উদ্ধারও সেই করে… চিন্তা নেই, শুধু ভয় পাস না, তা হলেই সব ঠিক থাকবে… বুঝলি? কী পাবি না?”

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, “ভয়!”

গুরুদেব চোখ বন্ধ করে ফের আমার মাথায় হাত রাখলেন। এবার আগের বারের চেয়ে কয়েকমুহূর্ত বেশি।

হাজারিবাগ পৌঁছে দেখলাম, টাউনের ধার ঘেঁষে একটা খুব সুন্দর কোয়ার্টারে আমার থাকার ব্যবস্থা। আশপাশে অনেকেই বাঙালি। ছোটনাগপুর মালভূমির লালচে কাঁকুরে এবড়োখেবড়ো মাটি, জায়গায়-জায়গায় টিলা, আর-একটু আধটু খাপছাড়া জঙ্গল। মনে রাখতে হবে, আমি বলছি আজ থেকে বিশ বছর আগের কথা। তখন হাজারিবাগ অখণ্ড বিহারের মধ্যেই পড়ে।

ঝাড়খণ্ড তখনও আলাদা হয়নি। তখনও লোকালয়সংলগ্ন কিছু জঙ্গল অবশিষ্ট ছিল। তবে হাজারিবাগের যে জায়গাটায় উনিশ শতকে বহু বিশিষ্ট বাঙালিরা বাড়ি করেছিলেন, সেই জায়গাটা ছিল আমার কোয়ার্টার থেকে একটু দূরে। একটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে মিনিটদশেকের রাস্তা। বাঙালিপাড়ায় এখনও বহু বিশিষ্ট বাঙালির বংশধররা থাকেন। এরকমই একজন অভিজাত মানুষ ছিলেন বাণীন্দ্রমোহন রায়। অভিজাত বাঙালি। সবার সঙ্গেই ভাল সম্পর্ক। সদাশয় ধনী মানুষ, তাঁর ছেলেও রূপেগুণে রাজপুত্রের মতো। কিন্তু পুত্রবধু নাকি মানসিক ভারসাম্যহীন। বিয়ের আগে কিছু বোঝা যায়নি। নিজের মেয়ের মতো যত্নে রেখে তাঁর চিকিৎসা করান বাণীবাবু। কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই।

আমাদের রেলের অফিসের সকলের সঙ্গেই বাণীবাবুর ভালই যোগাযোগ। যাওয়ার দিনদশেকের মধ্যেই ওঁর সঙ্গে আলাপ হল এবং সকলে ওঁর বাড়ি আমন্ত্রণ পেলাম। ওঁর ভায়রাভাই ক্লাসিক্যাল গানের বড় ওস্তাদ। তাঁরই একটা জলসা হবে। সেই সুবাদে আশপাশের কয়েকজন যাবেন। বিকেল পাঁচটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত জলসা চলবে। তারপর সকলে নৈশভোজ সেরে বাড়ি ফিরবেন। আমার মন্দ লাগছিল না। সমঝদার না হলেও খেয়াল-ঠুংরি শুনতে মন্দ লাগে না। তার উপর খাওয়াদাওয়া বিষয়ে উৎসাহের অভাব কোনও কালেই ছিল না। কিন্তু বিধি বাম!

অ্যানুয়াল অঙ্ক পরীক্ষার ঠিক আগের দিন যদি বিশ্বকাপে ভারতের খুব ভাল ম্যাচ পড়ে যায়, তা হলে কেমন লাগে! আমারও ঠিক সেই অবস্থা হল, যখন অনুষ্ঠানের দিন সকালে আমার উপরওয়ালা আমাকে চারটে গাবদা ফাইল দিয়ে বললেন, “খুব আরজেন্ট বোস।কাল ফার্স্ট হাফের মধ্যে ক্লিয়ার করা চাই।” বুঝলাম, আজ আর গান শোনাও হবে না, ডানহাতের ব্যাপারটাও হবে না। কিন্তু সহকমীরা ধরে পড়ল।

বাণীবাবু মানী লোক, নতুন এসেই তাঁর নেমন্তন্নে না যাওয়াটা ভাল দেখায় না, উনি মনঃক্ষুন্ন হবেন। ফাইলের ব্যাপারটা না হয় রাত জেগে কিংবা খুব ভোরে উঠে…

ইচ্ছে ছিল না।

তারপর ভাবলাম যাই হোক, গিয়ে না হয় দু’খানা গান শুনে তাড়াতাড়ি চলে আসব। কোয়ার্টারের ঠাকুরকে বলে দিলাম, আমার একার জন্য আর রাঁধতে হবে না। আমি দুধ-পাঁউরুটি দিয়ে চালিয়ে নেব। সকলে মিলে বিকেল-বিকেল বেরিয়ে জঙ্গল ভেঙে মিনিট দশেকের রাস্তা পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম। বাণীবাবুর সঙ্গে আলাপ হল। বসে দুটো গানও শুনলাম। বাণীবাবুর ভায়রাভাই অন্নদাপ্রসাদ ভালই গান করেন। কিন্তু গোল বাঁধল সাড়ে সাতটা নাগাদ বাণীবাবুর কাছে বিদায় নিতে গিয়ে।

বাণীবাবু বললেন, “না-না, এ অবস্থায় কিছুতেই আপনাকে ছাড়তে পারি না। আমার ড্রাইভারের মেয়ের জ্বর। সে ডাক্তার দেখিয়ে সাড়ে আটটার আগে

ফিরবে না। আপনি নতুন মানুষ। একা এতটা পথ, এই অন্ধকারে … না-না, সে হয় না।”

জরুরি কাজের কথা বললাম। উনি আরও নাছোড়, বললেন, “আরে মশাই বুঝছেন না কেন, এই জঙ্গলের গা ঘেঁষেই হাজারিবাগের শ্মশান, আঘোরী সাধুদের আখড়া, তার উপর আজ অমাবস্যা, ওরা কীসব করে-টরে. কেউ এরকম দিনে জঙ্গলের রাস্তায় সন্ধের পর একা হাঁটে না।”

আমি দমলাম না। কারণ, আমি ভিতু নই। তা ছাড়া, গুরুদেব তো বলেই ছিলেন ভয় না পেতে।

বহু তর্কবিতর্ক এবং অনুরোধ-উপরোধ ঠেলে দিয়ে যখন বেরোলাম, তখন প্ৰায় আটটা। রাস্তায় এসে পড়লাম। জঙ্গল শুরু হল এবং ঠিক মিনিটখানেক পর আচমকাই মনে হল, কাজটা ঠিক হয়নি।

শীত সহ্যের মধ্যে হলেও গভীর কুয়াশা এড়িয়ে দৃষ্টি চলে না। চারদিক ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধ। ডানদিকে বহু দূরে আবছা-আবছা আগুনের মতো কিছু জ্বলছে। শ্মশান? অঘোরী তান্ত্রিকরা শ্মশান জাগাচ্ছে? কে জানে! মনে জোর করে সাহস আনতে চেয়েও বুঝলাম আমার হার্টবিটি স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুততর। খালি মনে হচ্ছে, এই কিছু একটা হবে। আচমকা গভীর নিস্তব্ধতা চিরে বিকট চ্যাঁ-চ্যাঁ করে একটা কী রাতচরা পাখি উড়ে গেল। এত চমকে গেলাম যে, হাঁটা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

সঙ্গে-সঙ্গেই আরও দুটো ব্যাপার হল। কানের কাছে হাওয়ার মতো কী যেন একটা ফিসফিস করে উঠল, আতঙ্কে আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম এবং ঠিক করলাম, পিছন ফিরে দৌড় লাগাব। বাণীবাবুর বাড়ি গিয়েই উঠব। কিন্তু পিছন ফিরে হাঁটতে গিয়েই মনে হল, বাণীবাবুর বাড়ি ফেরত গিয়ে সকলের হাসি খোরাক হব না তো! ভয় পেতে চাইছি না কিছুতেই…কিন্তু সাহসটাও যে আনতে পারছি না।

রাস্তা সোজা, কিন্তু হাঁটতে শুরু করলেই মনে হচ্ছে পিছন-পিছন কেউ আসছে এবং কানে ফিসফিস করে কিছু বলছে। আমার কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমল। তারপরই যা থাকে কপালে মনে করে ফের নিজের কোয়র্টারের দিকেই হাঁটতে শুরু করে দিলাম। তারপর চমকে উঠে দেখলাম, রাস্তাটা উপরদিকে উঠছে। এ কী করে হল! আসার সময় তো কোনও ঢালু পাইনি। তা হলে এখন চড়াই কেন? রাস্তা ভুল করলাম? কিন্তু তা কী করে হবে! রাস্তা তো একটাই। নাকি আরও রাস্তা আছে। পরক্ষণেই মনে হল, আমি বিপদে পড়েছি। এই জঙ্গল থেকে বেঁচে বেরতে পারব তো?

একথা মনে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পা দুটো পাথরের মতো ভারী মনে হল। দেখলাম অন্ধকার জঙ্গলে থরে থরে কুয়াশা নামছে আর একটা অদ্ভুত গুঞ্জন। বিশাল এক হলঘরে শ’খানেক লোক ফিসফিস করে কথা বলে, তা হলে যেমন একটা চাপা আওয়াজ তৈরি হয়, ঠিক সেইরকম। তার কয়েক সেকেন্ড পরে জঙ্গলে ঝড় ওঠার মতো ভয়ঙ্কর এক শোঁ-শোঁ আওয়াজ। দেখলাম দূরে শুকনো লতা-পাতা-ধুলো ঘুলিয়ে উঠে প্রবল ঝড় উঠছে, খুব ধীরে ধীরে বায়ুর কুণ্ডলী তৈরি হচ্ছে এবং তার আয়তন বাড়ছে। খুব স্বাভাবিক লাগল না। তীব্ৰ অশুভ আশঙ্কায় মন ভারী হয়ে উঠছে। স্নায়ু সজাগ। বুঝতে পারছি নিশ্চিত খুব খারাপ কিছু ঘটতে চলেছে।

হঠাৎ আমার পিঠে কার হাতের স্পর্শ। এত চমকে উঠলাম যে, মনে হল হৃৎপিণ্ড যেন গলার কাছে উঠে এসেছে। পিছন ফিরেই যাকে দেখলাম, তাকে দেখে আমার গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরল না। লাল শাড়ি পড়া বছর পঁচিশের একটি বউ। গা-ভর্তি অনেক গয়না, কোমর পর্যন্ত চুল, কপালে লাল টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর।

বউটিকে অসম্ভব সুন্দর দেখতে, কিন্তু সেই পরিবেশে সে এতই আকস্মিক, যে গা ছমছম করে ওঠে। বারবার ভয়ে চমকে উঠতে-উঠতে এমন জায়গায় পৌঁছেছি যে, ভয়টাও সয়ে গিয়েছে। মনের মধ্যে ধারণা হয়ে গিয়েছে, এই আমার শেষ রাত। এই পরিবেশে এইরকম বেশবাস পরা অদ্ভুত বউটি মানুষ হতেই পারে না। কারণ এই অন্ধকারেও আমি বউটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সে যেন কোনও অজ্ঞাত উৎস থেকে আসা একটা মরা হলুদ আলোর ফোকাসে দাঁড়িয়ে আছে। বউটি হঠাৎ তার টানা-টানা বিশাল চোখদুটো আমার চোখের উপর রেখে তার আরক্ত ঠোঁটে হাসল। আমার হাড়হিম হয়ে গেল। মনে হল, এইবার ওর তীক্ষ শ্বদন্ত দুটো দেখা যাবে। অবাক হয়ে শুনলাম বউটি বলছে, “বাঁচিয়ে দিতে পারি। তার বদলে কিছু দিতে হবে… পারবি?”

“কী দিতে হবে?” অনেক কষ্টে কথা বেরল।

“আমাকে পুজো দিতে হবে।”

মাথামুণ্ড বুঝলাম না। বললাম, “কে তুমি?”

পাণ্ডুর মুখে খুব ম্লান হাসল সে। তারপর আমার সামনে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। এবং মুহুর্তের মধ্যেই দূরে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে থাকা সেই বিশাল ঝড় আছড়ে পড়লে বউটির উপর। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, সে যেন নিজের গায়ে সেই তীব্র ঝড় আটকে নিচ্ছে, তাকে পেরিয়ে একঝলক বাতাসও আমার গায়ে আসছে না। আমার সব গুলিয়ে গেল। আমার স্নায়ু আর চাপ নিতে পারছে না। আমার পায়ে আর জোর নেই। আমি সেখানেই লুটিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তারপর আর আমার কিছু মনে ছিল না।

“ঠাকুরমশাই, আমি মা মহাবহ্নির পুজো দেব…”

ঠাকুরমশাই আমার হাত থেকে পুজোর মালা-মিষ্টি নিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, মা কালীর মন্দিরেই ওই দেবীকে পুজো দেওয়ার নির্দেশ আছে।”

“মা মহাবহ্নি?” ঠাকুরমশাইয়ের বিস্ময় তখনও কাটেনি।

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

বাগবাজারের একটি কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে পুজোর প্রসাদ এবং ফুল নিয়ে খানিকটা হেঁটে গঙ্গার ধারে গেলাম। কাঁধের ঝোলা থেকে বের করলাম মাটির সরা, পাঁচটা চাঁপা ফুল আর একখণ্ড কর্পূর। সরার মাঝখানে সব প্রসাদ ফুল রেখে তার সামনে কর্পূর রেখে জ্বালালাম। সরার ধারে সাজিয়ে দিলাম চাঁপা ফুলগুলো। তারপর নাভি পর্যন্ত জলে নেমে ভাসিয়ে দিলাম সরাটা। দেবী মহাবহ্নিকে প্ৰণাম করলাম। তিনি নিম্নতর কোটির অখ্যাত-অজ্ঞাত-শাপভ্রষ্টা উপদেবী হতে পারেন, আমার কাছে তিনি জীবনদাত্রী। তাঁর মুক্তি প্রার্থনা করলাম।

সেদিন জঙ্গলে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর আমার জ্ঞান ফিরেছিল কোয়ার্টারে আমার ঘরের বিছানায়। যেন কিছুই হয়নি। যেন পুরোটাই আমার স্বপ্ন। শুধু ঘুম ভাঙার আগে সেই বউটি আমাকে বলেছিল, “আমি মহাবহ্নি। নিম্নশ্রেণির এক উপদেবী। এক উচ্চশ্রেণির দেবতার অভিশাপে স্বৰ্গ থেকে পতিত হয়েছি। যাকে আশ্রয় করে আছি, এই সুলক্ষণা মেয়েটিকে সকলে পাগলি বলে। এরও কষ্ট, আমারও যন্ত্ৰণা। তুই আমাকে পুজো দিবি? না হলে আমার মুক্তি নেই।”

তারপর তিনি বলে দিয়েছিলেন, কীভাবে, কোথায় পুজো দিতে হবে। ওই ঘটনার পরের সপ্তাহেই দিনকয়েকের জন্য ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসে পুজো দিয়েছিলাম। তারপর ফিরে গিয়েছিলাম হাজারিবাগ। গিয়েই শুনি ফের বাণীবাবু নেমন্তন্ন করেছেন সবাইকে। তাঁর বাড়িতে বিরাট সত্যনারায়ণ পুজো। মানতের পুজো। তাঁর বউমা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়েছেন। বড়-বড় ডাক্তাররা রায় দিয়েছেন, তাঁর মধ্যে আর কোনও অসুস্থতার লেশমাত্র নেই। তাঁর আচমকা সুস্থ হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে আমি কলকাতায় থাকার সময়ই।

পরে কোনও এক অনুষ্ঠানে বাণীবাবুর পুত্রবধু মণিকঙ্কণা দেবীকে দেখেছিলাম আমি। তাঁকে চিনতে পেরেছিলাম। তিনি আমাকে চিনতে পারেননি। কারণ এর আগের সাক্ষাতে আমি তাঁর চেহারাই দেখেছিলাম। কিন্তু তিনি তো সেদিন আমায় দ্যাখেননি, তাঁর মধ্যে থেকে আমাকে দেখেছিলেন অন্য কেউ।

আমার এইরকমই বিশ্বাস। তোমরা যদি কাকতালীয় বলো, তা হলেও তর্কে যাব না।

(সমাপ্ত)